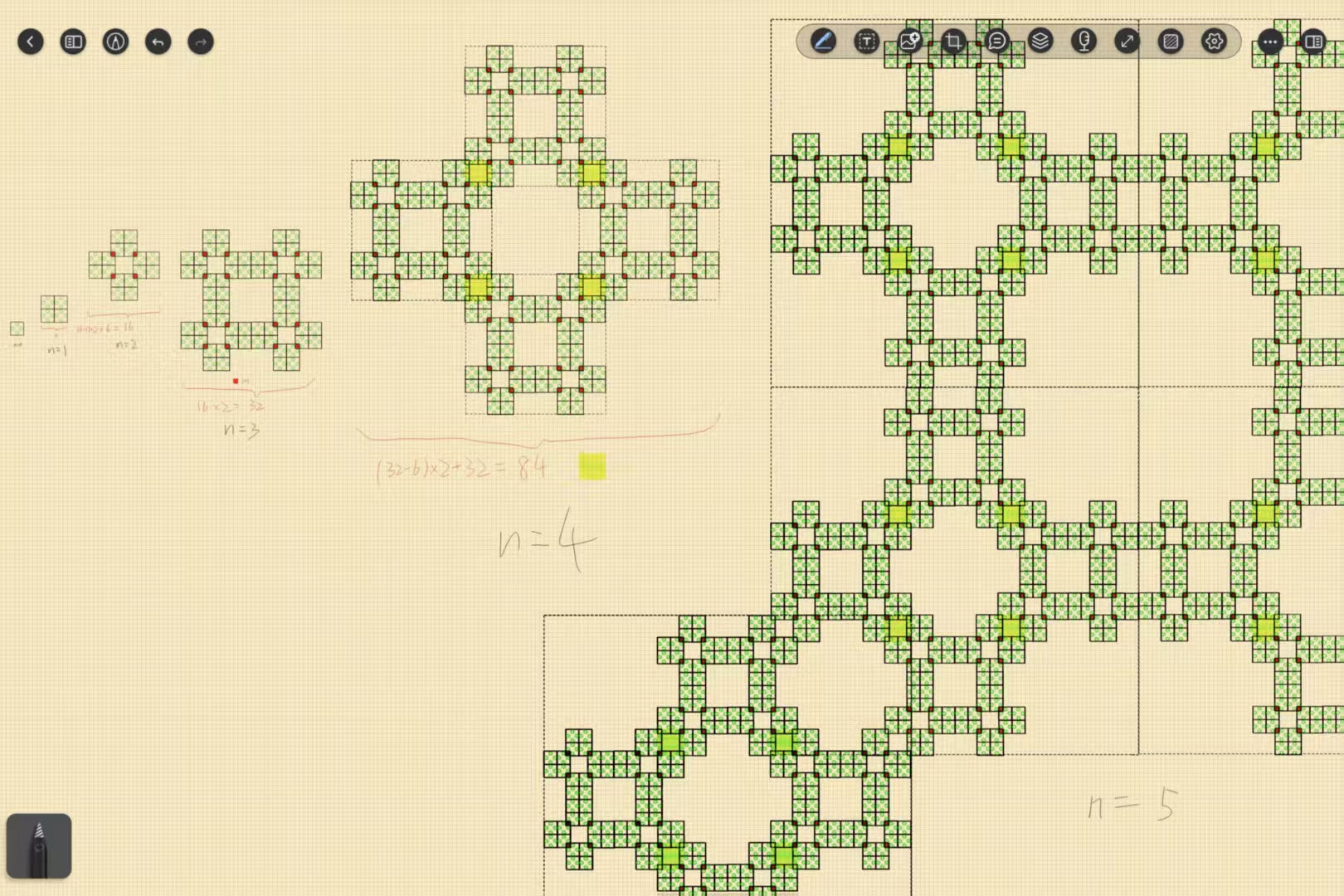

前言 这一次的 CF1065 C1/C2,是一对非常具有代表性的 XOR 博弈题。

在比赛当时,这两题看上去像是在操作数组、模拟交换,但真正的本质来自一个非常稳定的结构:

一个在整个游戏过程中保持不变的整体异或 T

一个决定双方 XOR 大小关系的最高有效位(msb)

以及一个能改变局势的“最后的关键下标”

C1 是单 bit 游戏,C2 是多 bit 游戏,但二者的本质高度统一,甚至 C2 可以视为 C1 的自然推广。

文章会以“复盘 + 结构化分析”的方式来讲:

C1:理解最简 XOR 博弈 (0/1)C2:推广到 general XOR 博弈 (≤10⁶)最后给出整个 XOR 博弈体系的总结

期间也会穿插 ASCII 示意图,帮助理解关键下标 、最高有效位 等结构。

下面进入正文。

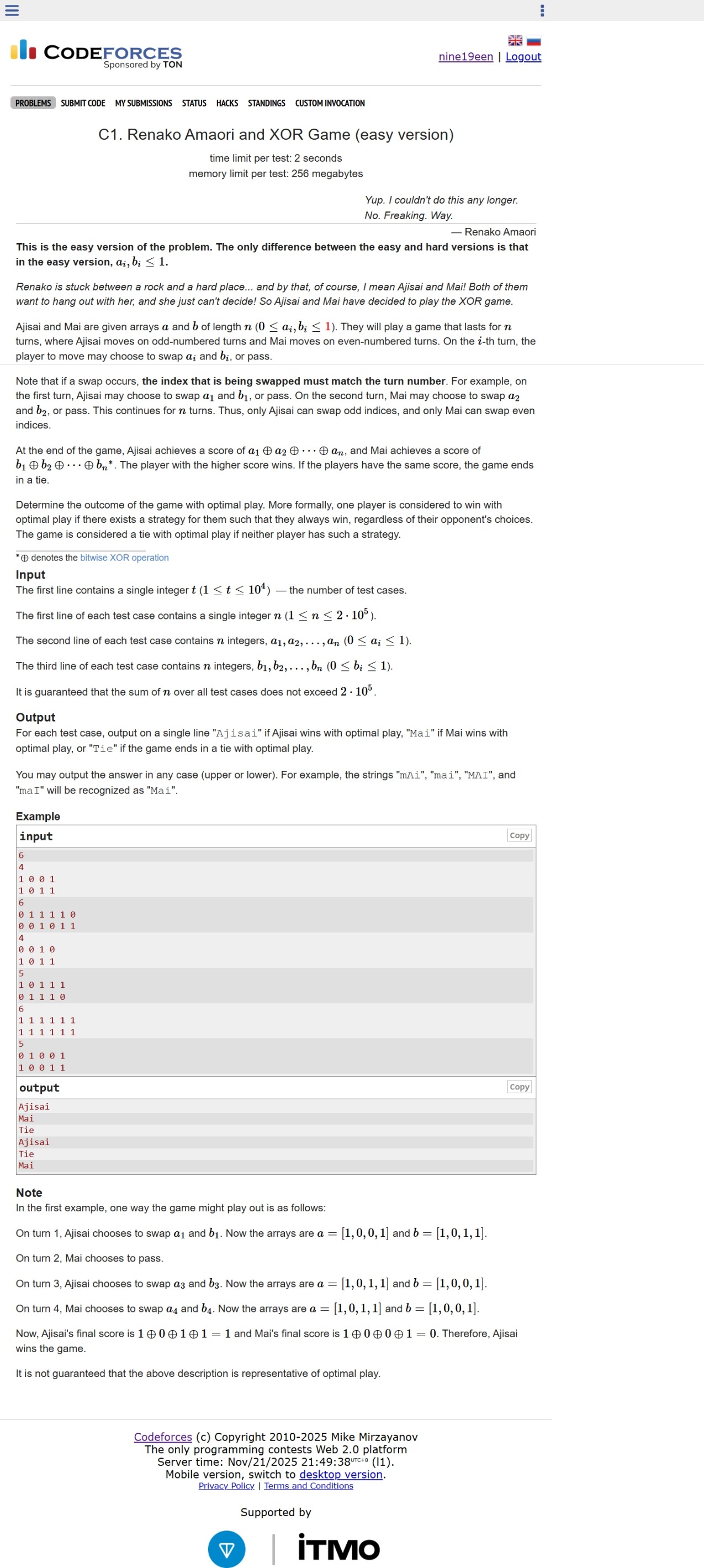

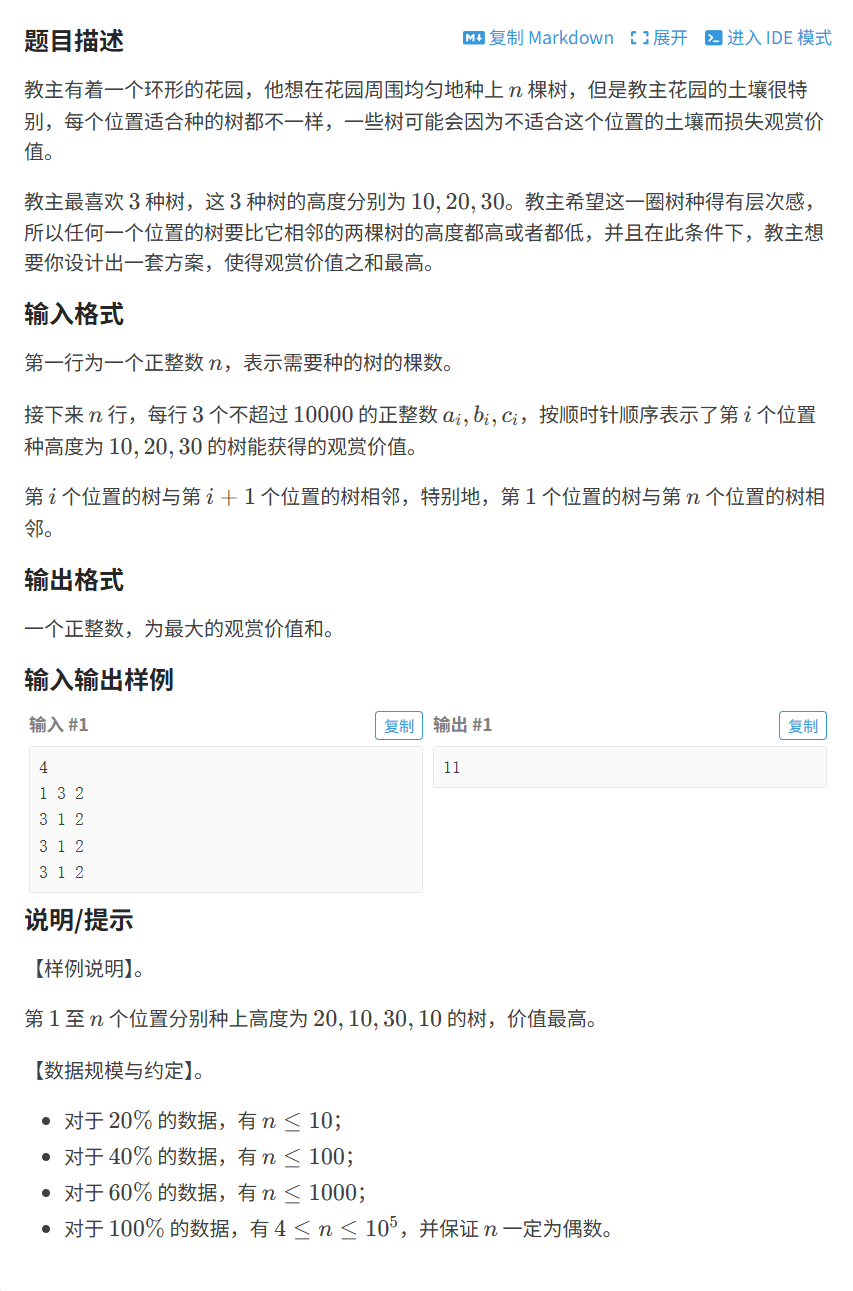

题面 题目翻译 给定两个长度为 n 的数组 a 与 b,其中所有元素均为 0 或 1。n 回合:

若 i 为奇数,则由 Ajisai 操作;

若 i 为偶数,则由 Mai 操作。

在第 i 回合,操作者可以选择:

交换 a[i] 与 b[i],或

什么也不做(pass)

游戏结束后,评分如下:

Ajisai 的分数为:a[1] ⊕ a[2] ⊕ ... ⊕ a[n]

Mai 的分数为:b[1] ⊕ b[2] ⊕ ... ⊕ b[n]

若分数不同,分数大的获胜;若分数相同,则为平局。

整体异或不变量 任何一次交换都只是在同一个下标 i 位置交换 a[i] 与 b[i]。a 与 b 这两个序列中全部元素的集合,因此:

T = a 全体 ⊕ b 全体

在整个游戏过程中保持不变(这是整个 C1/C2 的基础结构)。

同时还成立:

T = Ajisai_score ⊕ Mai_score

这意味着最终的胜负情况只由 T 决定。

这一步是 C1 的基础,也是后续 C2 的关键出发点。

接下来进入 C1 的错误思路复盘。

错误解法复盘:误以为“奇偶位置数量”决定胜负 比赛时我最初写出的思路,是基于“统计差异所在的奇数位和偶数位数量”来判断谁能获胜:

这是一个看似合理、实际上完全错误的判断。

C1 WA code(我当时的版本)

C1 WA code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;int const maxn = 2e5 + 5 ;int t, a[maxn], b[maxn];void op () int n, cnt_odd = 0 , cnt_even = 0 ; cin >> n; for (int i = 1 ; i <= n; ++i){ cin >> a[i]; } for (int i = 1 ; i <= n; i++){ cin >> b[i]; if (a[i] != b[i]){ if (i & 1 ){ cnt_odd++; } else { cnt_even++; } } } if (cnt_odd > cnt_even){ cout << "Ajisai" << '\n' ; } else if (cnt_odd < cnt_even){ cout << "Mai" << '\n' ; } else { cout << "Tie" << '\n' ; } } int main () ios_base::sync_with_stdio (false ); cin.tie (nullptr ); cin >> t; while (t--){ op (); } return 0 ; }

错误原因分析 根本问题在于:XOR 的胜负由唯一的关键下标决定,不由“数量”决定。

在 C1 中,所有元素都是 0/1,若整体异或 T = 1,说明最终两人的分数一高一低,而大小关系由“最后一个能翻转该位的下标”决定。

也就是说:

XOR 的比较不是累计效应,而是“最后一手效果”。

为了更直观地说明问题,我们加入 ASCII 示意图。

示意图(差异位置从后往前扫描) 1 2 3 4 5 6 7 i = 9 a=1 b=1 i = 8 a=0 b=0 i = 7 a=1 b=0 ← 最后一个差异,决定胜负 i = 6 a=0 b=0 i = 5 a=1 b=1 i = 4 a=0 b=0 ...

可以看到:

下标越靠后,越决定最终的异或结果

只要在 i = 7 这里能动手,后面已无下标能覆盖它

因此:

若 最后的差异位 是奇数 → Ajisai 操作 → Ajisai 赢 (如示意图所示)

若 最后的差异位 是偶数 → Mai 操作 → Mai 赢

无论前面有多少差异位,都被这个 最后的差异位 所覆盖。

为什么统计数量会产生误导? 因为 a[i] != b[i] 是否出现多次完全不重要。

最后一个能改变哪一位的人是谁。

在 C1 中,这个最后位置就是“最后一个差异点”。0/1),因此:

若 a[i] != b[i] 在 i = k 处是最后一次出现

那么 k 的操作者可以决定自己的最终 XOR 是 1 还是 0

从而直接确定胜负。

错误点总结

XOR 的大小不累加,受最后关键位影响

C1 只有一个 bit,所以只需找“最后一个差异位置”

差异出现次数完全不影响胜负

正确策略必须基于“顺序博弈 + 最后一手控制权”

接下来进入 C1 的正确解法。

C1 正确解法:最后一个差异下标的操作者获胜 C1 的核心在于:T = 1 时,最终异或的大小完全由 最后一个能翻转该位的位置 决定。

我们已经在错误分析中看到:

现在来严格说明这一结构。

1. 当 T = 1 时,胜负由最后一个差异下标决定 在 C1 中,所有元素都是 0 或 1。

Ajisai_score = a[1] ⊕ ... ⊕ a[n]Mai_score = b[1] ⊕ ... ⊕ b[n]

因为 T = Ajisai_score ⊕ Mai_score 且 T = 1,0、一为 1。

问题变为:

谁能决定某个位置的值在最终 XOR 中是否被计为 1?

XOR 的按位独立性使得“顺序”变得关键 对于序列 a:

最终 a 的 XOR = (((a[1] ⊕ a[2]) ⊕ a[3]) ... ⊕ a[n])

如果我们从左到右分析:

一个靠后的元素,其取值变化会覆盖所有更前面元素的影响

若前面某个差异位曾试图翻转结果,只要后面存在新的差异位,就可以再次翻转回来

于是结论自然形成:

在 C1 中,最后一个 a[i] != b[i] 的位置,是唯一有决定权的位置。

2. ASCII 示意图 下面是完整示意图(同上,但放在正确解法体系中):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i = 9 a=1 b=1 i = 8 a=0 b=0 i = 7 a=1 b=0 ← 决胜点(最末一个差异) i = 6 a=0 b=0 i = 5 a=1 b=1 i = 4 a=0 b=0 i = 3 a=1 b=1 i = 2 a=0 b=0 i = 1 a=1 b=1

因为下标 7 是最后一个差异点

7 是奇数 → 该回合由 Ajisai 操作

Ajisai 可以通过“交换 / 不交换”来决定 a[7] 是否变为 1 或 0

从而决定最终自己的 XOR 是否为 1

若最后的差异下标是偶数,则由 Mai 控制。

3. 正确解法结论化 所以,在 C1 中:

扫描从后往前找最后一个 a[i] != b[i] 的下标 i

若不存在,则 T = 0 → 平局

若存在:

i 为奇数 → Ajisai 胜i 为偶数 → Mai 胜

这是 C1 的完整正确解法。

4. C1 AC code 说明 :

下方给出的 AC 代码是我在比赛现场写出的实现方式:

C1 AC Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;int const maxn = 2e5 + 5 ;int t, a[maxn], b[maxn];void op () int n, cnt_odd = 0 , cnt_even = 0 , cnt_1 = 0 ; cin >> n; for (int i = 1 ; i <= n; ++i) { cin >> a[i]; cnt_1 += a[i] ? 1 : 0 ; } for (int i = 1 ; i <= n; ++i) { cin >> b[i]; cnt_1 += b[i] ? 1 : 0 ; if (!(cnt_1 & 1 )) { cout << "Tie" << '\n' ; return ; } bool last_person; for (int i = n; i >= 1 ; --i) { if (a[i] != b[i]) { last_person = (i & 1 ); break ; } } if (last_person) { cout << "Ajisai" << '\n' ; } else { cout << "Mai" << '\n' ; } } } int main () ios_base::sync_with_stdio (false ); cin.tie (nullptr ); cin >> t; while (t--) { op (); } return 0 ; }

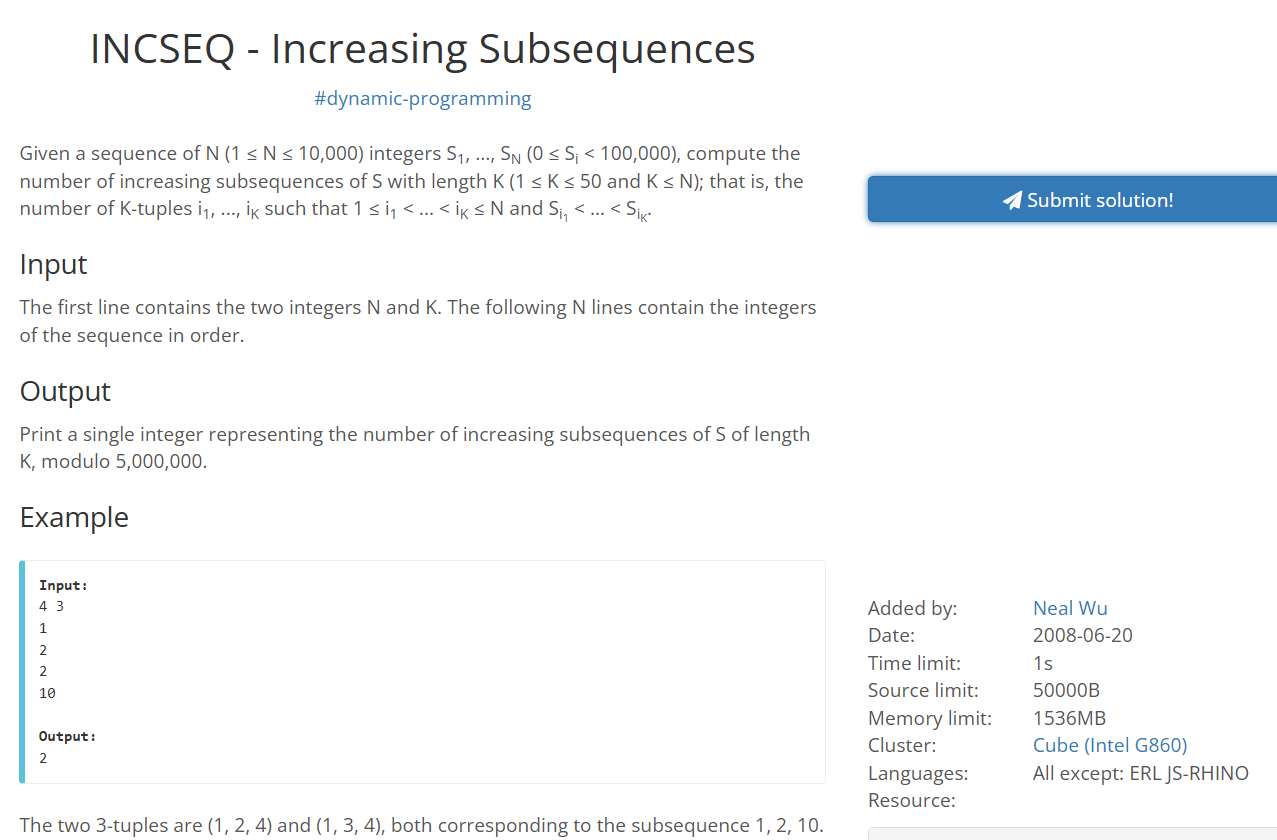

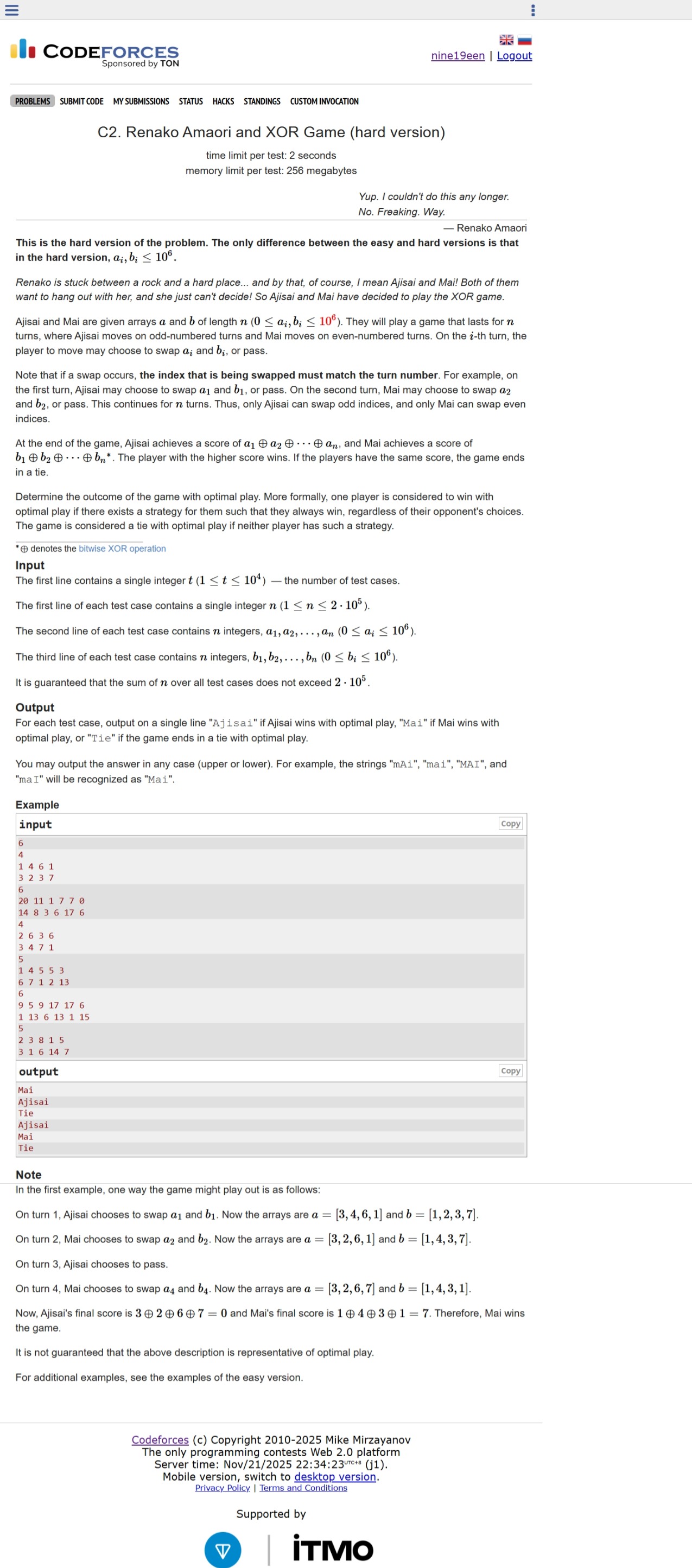

题面 题目翻译 这一题是 C1 的加强版。n 的数组 a 与 b,满足 0 ≤ a[i], b[i] ≤ 10^6。

游戏仍然进行 n 回合:

若 i 为奇数,则该回合由 Ajisai 操作;

若 i 为偶数,则该回合由 Mai 操作。

在第 i 回合,轮到的玩家可以选择:

交换 a[i] 与 b[i],或者

什么也不做(pass)

游戏结束后,得分为:

Ajisai 的分数:a[1] ⊕ a[2] ⊕ ... ⊕ a[n]

Mai 的分数:b[1] ⊕ b[2] ⊕ ... ⊕ b[n]

分数更大者获胜,若分数相同则为平局。

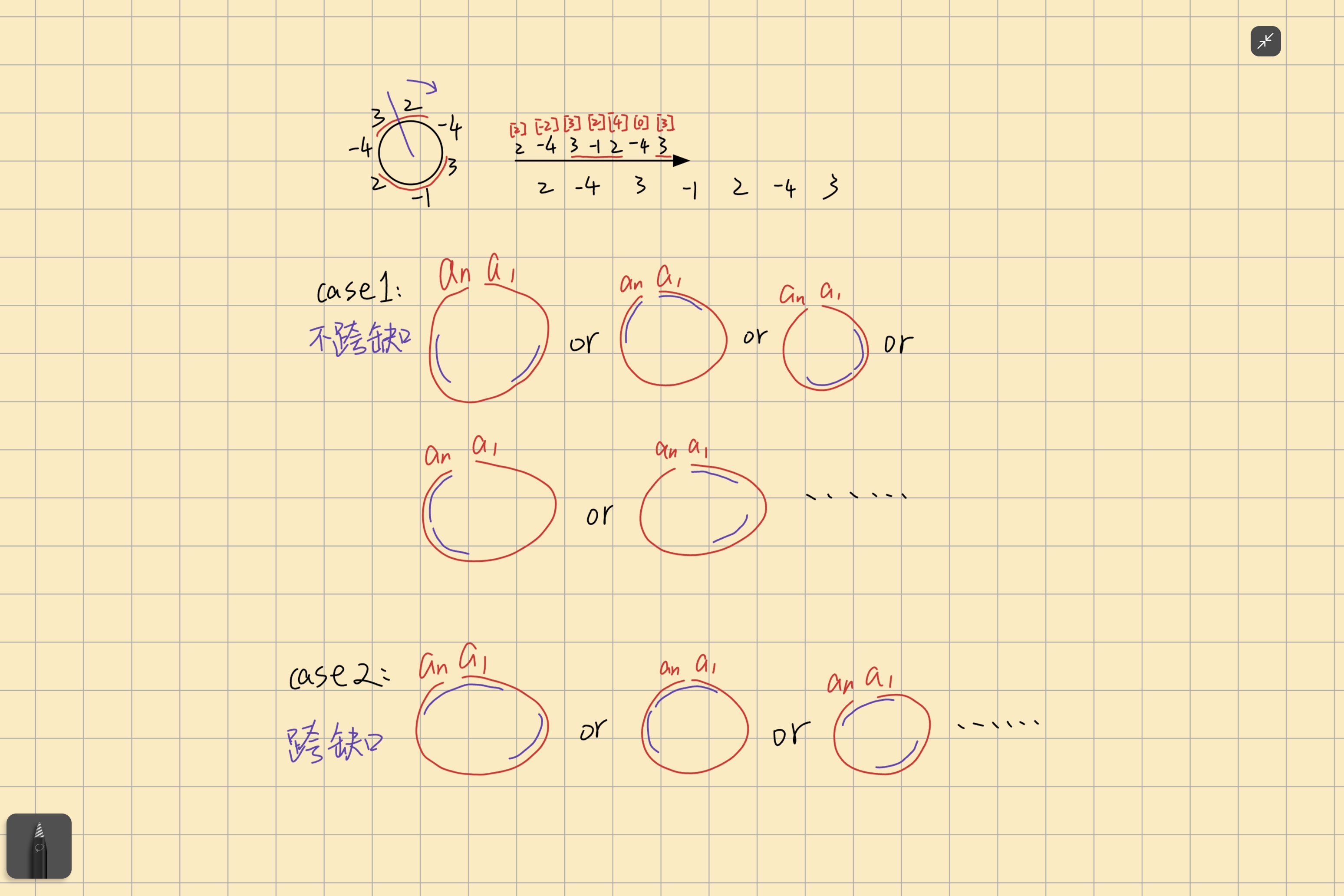

与 C1 不同之处在于,这里 a[i] 和 b[i] 不再局限于 0/1,而是可以达到 10^6,也就是包含了更多二进制位,T 不再只可能是 0 或 1,而是一个多 bit 的整数。

整体异或不变量(与 C1 相同的骨架) 和 C1 完全一样,所有操作只在同一位置的 a[i] 与 b[i] 之间做交换,不会引入新数或删除旧数,因此:

T = a 全体 ⊕ b 全体

在整个游戏过程中仍然是一个不变量。

并且依然有:

T = Ajisai_score ⊕ Mai_score

所以:

到这里为止,C2 与 C1 的结构是同一套骨架:0,游戏就没有悬念,直接平局。0,问题就变成:谁能把最终的数值拉大到对自己有利 。

区别在于:C1 中我们只需要处理一个 bit(0/1),而 C2 中要面对的是一个多 bit 整数。

为什么只看最高有效位(msb) 当 T ≠ 0 时,T 是一个多 bit 的整数,例如:

T = 0010 1000 0100₂

这意味着在多个 bit 上,Ajisai 与 Mai 的最终结果存在差异。

但是,对于两个整数的比较,有一个非常重要的事实:

两个整数的大小,只由它们在“最高一个不同的二进制位”上的值决定。

也就是说:

找到 Ajisai_score 与 Mai_score 在最高一个不同的 bit

在这个 bit 上谁是 1、谁是 0,谁就赢

在此之下的所有更低位,统一统统不重要

而由于:

Ajisai_score ⊕ Mai_score = T

那么 T 在某一 bit 上为 1,就说明双方在这一位上必然不同。T 的最高有效位(记作 msb)上,两人的得分在该位必然一高一低,并且这一位决定最终大小。

用一个 ASCII 示意图表示 T 的 bit 分布(示意):

1 2 3 4 bit11 bit10 bit9 ... bit3 bit2 bit1 bit0 1 0 1 0 1 0 0 ↑ msb(最高有效位)

在 bit11 这个位置上,T 为 1,代表:

Ajisai_score 与 Mai_score 在 bit11 这一位上不相同并且 bit11 是它们“从高到低第一个不相同的位”

因此:

谁能控制最终在 bit11 上取 1,谁就拥有整个数值比较上的优势

低位的翻转(bit10 以下)不会推翻这条结论

换句话说,C2 虽然是多 bit 情况,但在博弈结构上 仍然退化成对 msb 这一位的控制问题 :

C2 的本质是:在最高有效位 msb 上进行一场 C1 风格的博弈。

后面的分析要做的,就是精确刻画:谁拥有对这一位的“最后一次操作权”,也就是谁能在这一位上做出最终决策。

寻找能影响 msb 的最大下标 i_max 我们已经知道:

胜负由 T 的最高有效位 msb 决定

双方的 XOR 在这一位上必然不同

谁能控制最终这一位取值为 1,谁就赢

现在的问题是:

哪些下标 i 能影响 msb 这一位?

关键判定条件 在下标 i,交换与否会造成 msb 这一位的翻转,当且仅当:

((a[i] ⊕ b[i]) >> msb) & 1 == 1

这句话的含义是:

a[i] ⊕ b[i] 在 msb 位上为 1表示如果交换 a[i] 与 b[i],那么这一位的贡献会发生改变

因此该下标可以真实影响最终比分的最高位

我们称这样的下标为:

“影响 msb 的有效下标”

为什么必须找“最大”的这样的下标? 因为游戏从 1 到 n 顺序进行,越靠后的回合越晚出现。

i = 2, 5, 8, 11, 14

真正能决定胜负的只有:

最后一个 (即 14)因为它会覆盖前面所有的决策效果

前面的影响都会被“后继修改”覆盖掉(同 C1)

换句话说:

i_max = 最后一个能影响 msb 的下标

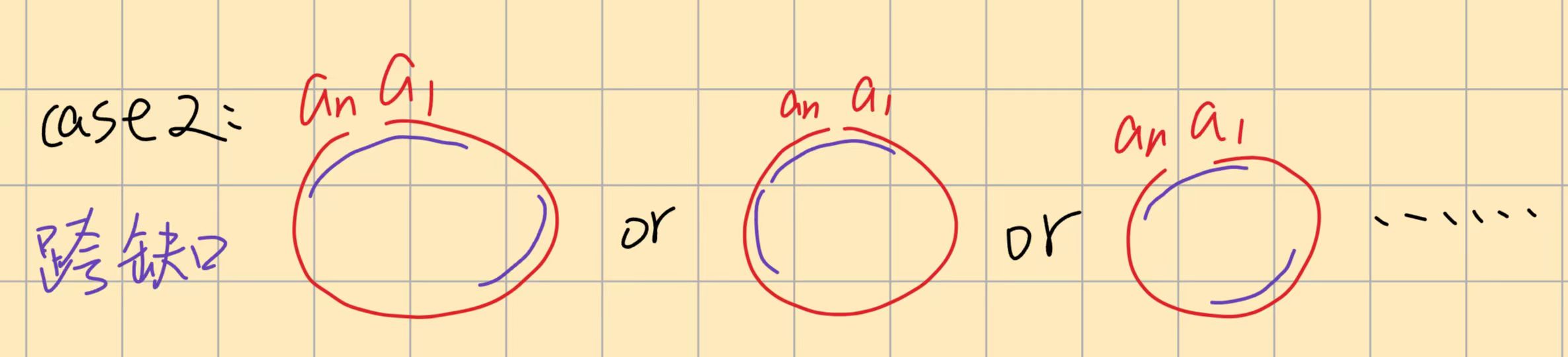

ASCII 示意图(图示 #3) 下面以一个示例说明:

1 2 3 4 5 6 i = 12 (a⊕b 在 msb 位为 1) i = 11 (a⊕b 在 msb 位为 0) i = 10 (a⊕b 在 msb 位为 1) i = 9 (a⊕b 在 msb 位为 1) ← i_max(最后一个能影响 msb 的位置) i = 8 (a⊕b 在 msb 位为 0) ...

即使 i = 12 和 i = 10 也能影响 msb 位,i = 9 的操作“覆盖”了:

游戏在第 9 回合有最后一次能够改变 msb 的机会

之后再没有任何下标能影响 msb

所以 i = 9 的操作者可以决定胜负

与 C1 的对应关系 到这里可以看到,C2 的结构与 C1 完全对应:

C1 (0/1)

C2(多 bit)

最后一个 a[i] != b[i]

最后一个 (a[i] ⊕ b[i]) 在 msb 位上为 1

决定 XOR 的唯一位置

决定最高有效位的唯一位置

该位置的操作者获胜

该位置的操作者获胜

可以理解为:

C1 是一个“一维博弈”

C2 是一个“按 bit 拆开的多维博弈”,但胜负只看最高一维

如何根据 i_max 决定胜负 规则非常简单:

这就是 C2 的最终结论。

C2 算法流程与复杂度分析 把前面的分析收束成一个完整的实现流程,大致可以写成如下步骤:

读入 n,以及数组 a、b

计算整体异或 T:

若 T = 0:

若 T ≠ 0:

在 0 ~ 20 的 bit 范围内,找到 T 的最高有效位 msb

这一位是唯一决定胜负的关键 bit

从后往前扫下标 i = n ... 1:

判断 (a[i] ⊕ b[i]) 的 msb 位是否为 1

若是,则记录该 i 为 i_max,并停止扫描

根据 i_max 的奇偶性输出胜负:

若 i_max 为奇数 → Ajisai

若 i_max 为偶数 → Mai

复杂度分析

计算整体异或 T:O(n)

找 msb:bit 扫描,O(log T),在本题中约为常数(约 20)

从后往前找 i_max:O(n)

总体时间复杂度:O(n)

空间复杂度:O(n)(存下 a、b)

在 n 最多 2 * 10^5 的条件下,这个复杂度完全可以通过所有测试。

C2 AC code

C2 AC Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;int t;void op () int n, xor_sum = 0 , msb; cin >> n; vector<int > a (n + 5 ) , b (n + 5 ) ; for (int i = 1 ; i <= n; ++i) { cin >> a[i]; xor_sum ^= a[i]; } for (int i = 1 ; i <= n; ++i) { cin >> b[i]; xor_sum ^= b[i]; } if (!xor_sum) { cout << "Tie" << '\n' ; return ; } for (int i = 20 ; i >= 0 ; --i) { if (1 & (xor_sum >> i)) { msb = i; break ; } } for (int i = n; i > 0 ; --i) { if (((a[i] ^ b[i]) >> msb) & 1 ) { cout << ((i & 1 ) ? "Ajisai" : "Mai" ) << '\n' ; return ; } } } int main () ios_base::sync_with_stdio (false ); cin.tie (nullptr ); cin >> t; while (t--) { op (); } return 0 ; }

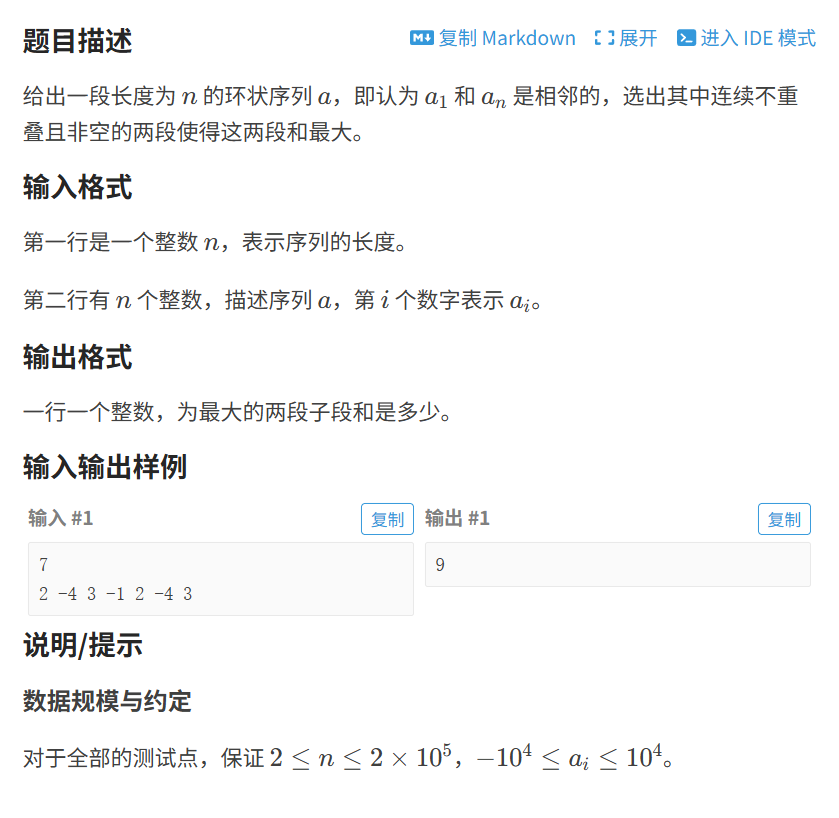

XOR 小结与博弈结构回顾(总结) 整篇文章从 C1(0/1 情况)到 C2(多 bit 情况),实际上围绕的是同一个中心主题:

XOR 的结构性 —— 不变量、按位独立性、最高有效位的决定性

下面将这套结构完整收束,作为本文的最终总结。

1. XOR 的三个核心性质 在这两题中,真正起作用的只有 XOR 的三个基础性质:

按位独立性 :高位与低位互不影响异或不变量 :只交换位置不改变整体 XOR整数大小由最高不同位决定 :这保证了 C2 只需处理 msb 一个 bit

其中最关键的,是第三条 :只要最高有效位差异已定,低位就无法影响最终大小 。

因此,XOR 博弈的核心往往是:

找到决定关键 bit 的最后一个位置。

2. C1:单 bit 游戏的“最后一手控制权” 在 C1 中:

所有元素均为 0 或 1

最终 XOR 只有一位

胜负完全由最后一个 a[i] != b[i] 的下标决定

这是典型的“顺序博弈 + 最后一手胜”的结构。

3. C2:多 bit 游戏,但仍然只需处理最高 bit 在 C2 中:

元素的 bit 数更多

整体 XOR T 是一个多 bit 整数

但最终大小仍然只由 T 的最高有效位 msb 决定

因此 C2 的实质是:

在 msb 位上跑一遍 C1 的逻辑。

具体表现为:

寻找 (a[i] ⊕ b[i]) 在 msb 位上为 1 的最后一个 i

该 i 的操作者拥有决定权

奇数位 → Ajisai

偶数位 → Mai

和 C1 完全平行。

4. 一类 XOR 博弈题的通用做法 通过这两题,我们可以抽象出一类常见 XOR 博弈题的解法框架:

找不变量 :整体 XOR 是否为固定?判断平局条件 :如果整体 XOR 为 0,一般直接平局找关键 bit :通常是 msb定位关键下标 :最后一个能影响关键 bit 的地方按回合归属输出胜负

许多看似复杂的 XOR 博弈,其实都可以被拆解成这种结构。

5. 本文的意义与后续思考 这篇文章不仅解决了 C1 / C2,也为之后处理此类问题奠定了统一视角:

遇到异或类博弈时,先看是否有“不变量”

再看是否能按 bit 拆分

若能拆分,最高有效位通常是核心

判断回合顺序是否决定胜负

是否存在“最后一个能翻转关键位的位置”

XOR 本身的逻辑并不复杂,但要真正理解它在博弈中的作用,需要对

以上便是本篇的全部内容。