逆序k倍对·复盘

前言

本题同样由那位BUAA大佬分享。

不久前,我用树状数组解决了洛谷上的逆序对模板题 。因此,当我初见这道 逆序 k 倍对 时,第一反应便是:这一定是模板的变体,核心工具依然是那个熟悉的树状数组。然而,从模板代码到这道题的AC,并非简单的复制粘贴,而是一段充满思考的魔改之旅。本文旨在完整复盘,我是如何基于逆序对模板的思路,一步步识别问题差异、调整关键逻辑,最终将一份模板代码成功改造为本题的解答。

题目

题目描述

给定一个序列 a₁, a₂, …, aₙ 和一个正整数 k,如果 1 ≤ i < j ≤ n 且 aᵢ > k · aⱼ,我们就将 (i, j) 称作一个逆序 k 倍对。请你计算序列中逆序 k 倍对的个数。

输入格式

第一行两个正整数 n, k (1 ≤ n ≤ 10⁵, 1 ≤ k ≤ 10)。

第二行 n 个正整数 a₁, a₂, …, aₙ (1 ≤ aᵢ < 2³¹)。

为了提高区分度,对于得分占比 10% 的测试点,我们保证 1 ≤ n ≤ 100。

输出格式

一行一个非负整数,表示序列中逆序 k 倍对的个数。

输入样例

1 | 5 2 |

输出样例

1 | 4 |

题目分析

首先肯定要从那道经典的逆序对模板题开始分析。它的问题是统计 i < j 且 a[i] > a[j] 的数对。我当时AC的思路是:

- 从左到右遍历数组,对于每个数

a[j]。 - 利用树状数组,查询在它之前已经出现过的数中,有多少个大于

a[j]。 - 将这些查询结果累加,就是答案。

- 查询结束后,再将

a[j]本身的信息更新到树状数组中。

当时的AC代码如下:

点击展开/折叠 逆序对模板题AC代码

1 |

|

这个框架非常清晰。现在,面对k倍逆序对,唯一的不同点,就是判断条件从 a[i] > a[j] 变成了 a[i] > k * a[j]。

这意味着,我的改造也必须围绕这个变化点展开。当我遍历到 a[j] 时,我需要查询的不再是比 a[j] 大的数,而是比 k * a[j] 大的数。

这个看似微小的变化,却直接影响了算法的基石——离散化。在原模板中,我们只需要对数组 a 中的值进行离散化。但现在,为了能查询 k * a[j] 的相关信息,我们必须将所有可能作为查询边界的 k * a[j] 也一并纳入离散化的范围。

这就是从模板到AC的关键一步:识别出查询目标的变化,并相应地扩大离散化的集合。

算法设计及实现

我的整个解题过程,可以看作是对逆序对模板代码的一次定向升级。

核心思路:模板的演进

继承模板框架:

- 整体的算法流程完全继承自逆序对模板:遍历数组 -> 查询贡献 -> 更新数据 -> 累加结果。

- 核心数据结构依然锁定为树状数组,因为它能高效地完成我们需要的单点更新和前缀和查询。

- 由于

a[i]的值域依然很大,离散化这一前置步骤也必须保留。

定位改造核心:查询目标的变化

- 模板的查询逻辑是:

贡献 = 总数 - 小于等于a[j]的个数。 - 本题的查询逻辑变为:

贡献 = 总数 - 小于等于k*a[j]的个数。 - 这个

k*a[j]就是本次改造需要处理的新元素。

- 模板的查询逻辑是:

升级离散化:

- 模板:离散化集合仅包含

{ a[1], a[2], ..., a[n] }。 - 本题:离散化集合必须扩大,同时包含

{ a[1], ..., a[n] }和{ k*a[1], ..., k*a[n] }。因为树状数组的下标是基于离散化后的排名,我们既需要能更新a[j]对应的排名,也需要能查询k*a[j]对应的排名。将它们全部放入一个集合中进行离散化,才能建立统一的“度量衡”。

- 模板:离散化集合仅包含

微调主逻辑

- 在主循环中,对于当前元素

p(即a[j]):- 首先,找到

p离散化后的排名idx。 - 然后,找到

k*p离散化后的排名idx2。 - 计算贡献值:

ans += cnt - Sum(idx2, c)。这里的cnt是已处理元素个数,Sum(idx2, c)则是利用树状数组查到的、前面出现过且值小于等于k*p的元素个数。 - 最后,执行和模板完全一样的更新操作:

Update(idx, 1, size, c),将p的出现次数记录到树状数组中。

- 首先,找到

- 在主循环中,对于当前元素

可行性分析

这次“魔改”并没有改变算法的根本结构。

时间复杂度:

- 离散化集合的大小最多变为

2n。排序的复杂度依然是O(n log n)。 - 主循环中,树状数组和

lower_bound的操作复杂度仍为O(log n)。 - 总时间复杂度保持在

O(n log n),完全可以通过。

- 离散化集合的大小最多变为

空间复杂度:

- 辅助数组

b和树状数组c的大小变为原来的两倍左右,空间复杂度依然是O(n)。

- 辅助数组

结论:

通过精准地定位差异并对离散化这一关键步骤进行升级,我们成功地将逆序对模板适配到了新问题上,方案高效可行。

实现

最终的AC代码,清晰地保留了逆序对模板的骨架,但在离散化的部分,能明显看到为了适应新规则而做的扩展。

点击展开/折叠 最终AC代码

1 |

|

代码对比

整个改造过程实际只涉及两个关键环节。

1. 扩展离散化集合

模板代码:仅收集原数组中的值。

1 | // 离散化集合 b 只需包含 a 内的值 |

本题代码:同时收集原数值与其 k 倍值。

1 | // 离散化集合 b 必须同时包含 a 内的值及其 k 倍 |

原因:树状数组需要查询 k*p 的排名,因此必须在一开始就将所有可能的 k*p 值纳入离散化,以建立统一的排名体系。

2. 变更查询边界

模板代码:查询大于 p 的元素个数。

1 | for(int p : a){ |

本题代码:查询大于 k*p 的元素个数。

1 | for(ll p : a){ |

原因:题目的核心条件从 > p 变为 > k*p,因此计算贡献时,传入 Sum 函数的参数,必须是 k*p 对应的排名,而非 p 的排名。

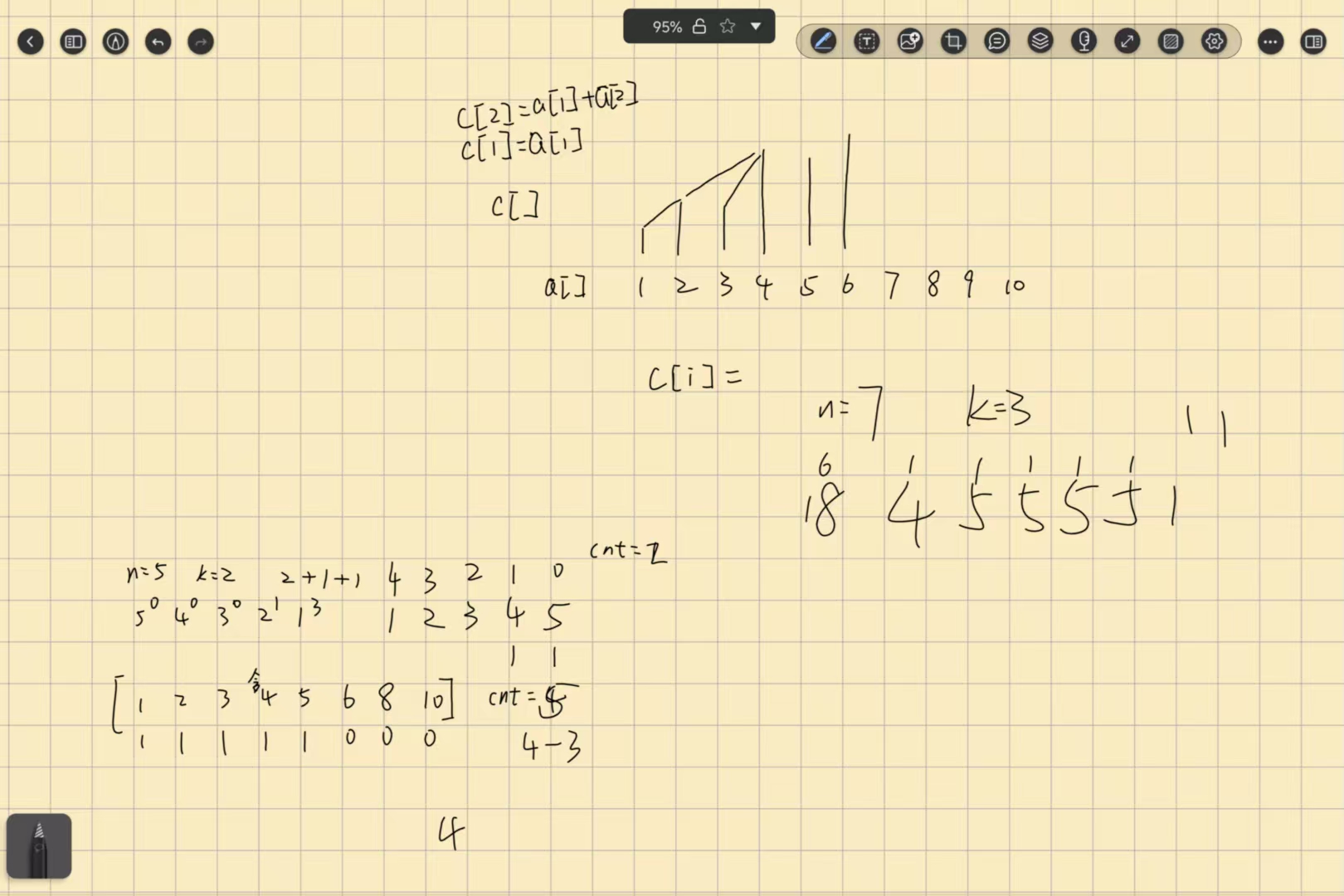

P.S. 例行在最后放上做题手稿

总结

- 模型识别与套用:将新问题关联到已知的算法模型(本题的逆序对模板),以此为基础快速构建解题框架。

- 分析核心差异:精准定位问题变体的关键不同点。本题的核心差异在于判断条件从

a[i] > a[j]变更为a[i] > k * a[j]。 - 模块化调整:根据核心差异,修改算法中受影响的模块。此题中,查询条件的变更,直接决定了离散化的数据集合必须相应地扩展。

- 理解功能而非形式:掌握算法中每个模块的功能目的是解决问题的关键。这使得我们能根据问题变化,对模板进行有效调整,而不是进行无效的生搬硬套。