洛谷-P1133-教主的花园·复盘——从线性DP到环形DP

前言

最近,我解决了一道经典的 环形DP 问题。该问题具有较强的迷惑性,我设计了一个看似正确的线性DP模型,实际上忽略了问题最核心的 环形 约束。本文旨在完整复盘从一个70分的线性解,到一个90分的 错误补丁 解,最终到100分AC的 破环成链 正解的全过程,深入剖析每一步的思维误区与正确建模的关键。

题目分析

提炼题目要素:

- 布局:环形 排列。

- 约束:任何一棵树必须比其左右相邻的树 同时更高或更矮,形成 波峰 或 波谷。

- 目标:观赏价值总和最大。

这是一个动态规划问题。核心在于状态的设计。为了存储输入的观赏价值,我使用了一个 Plant_Position 结构体,其中 pos[i].ten, pos[i].twenty, pos[i].thirty 持有位置 i 的相应价值。

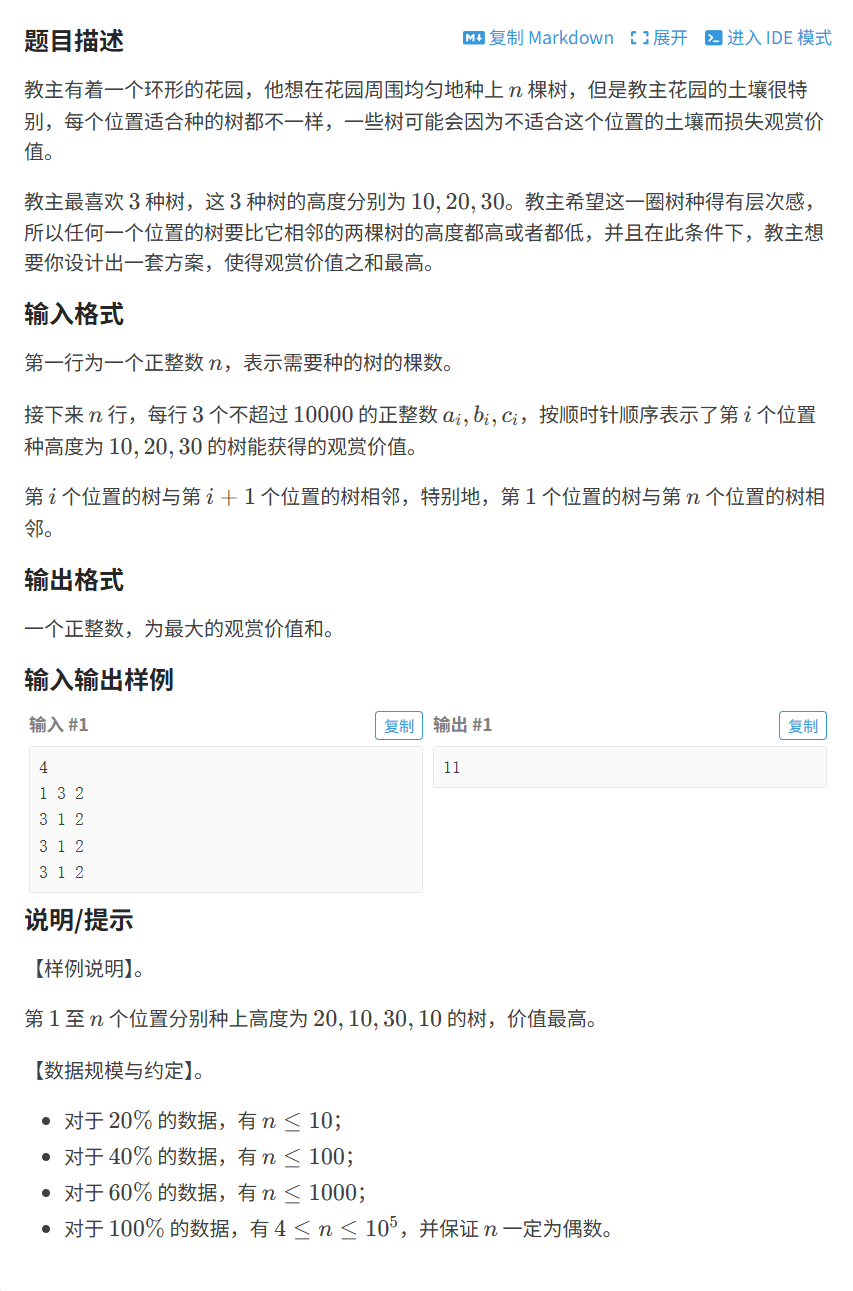

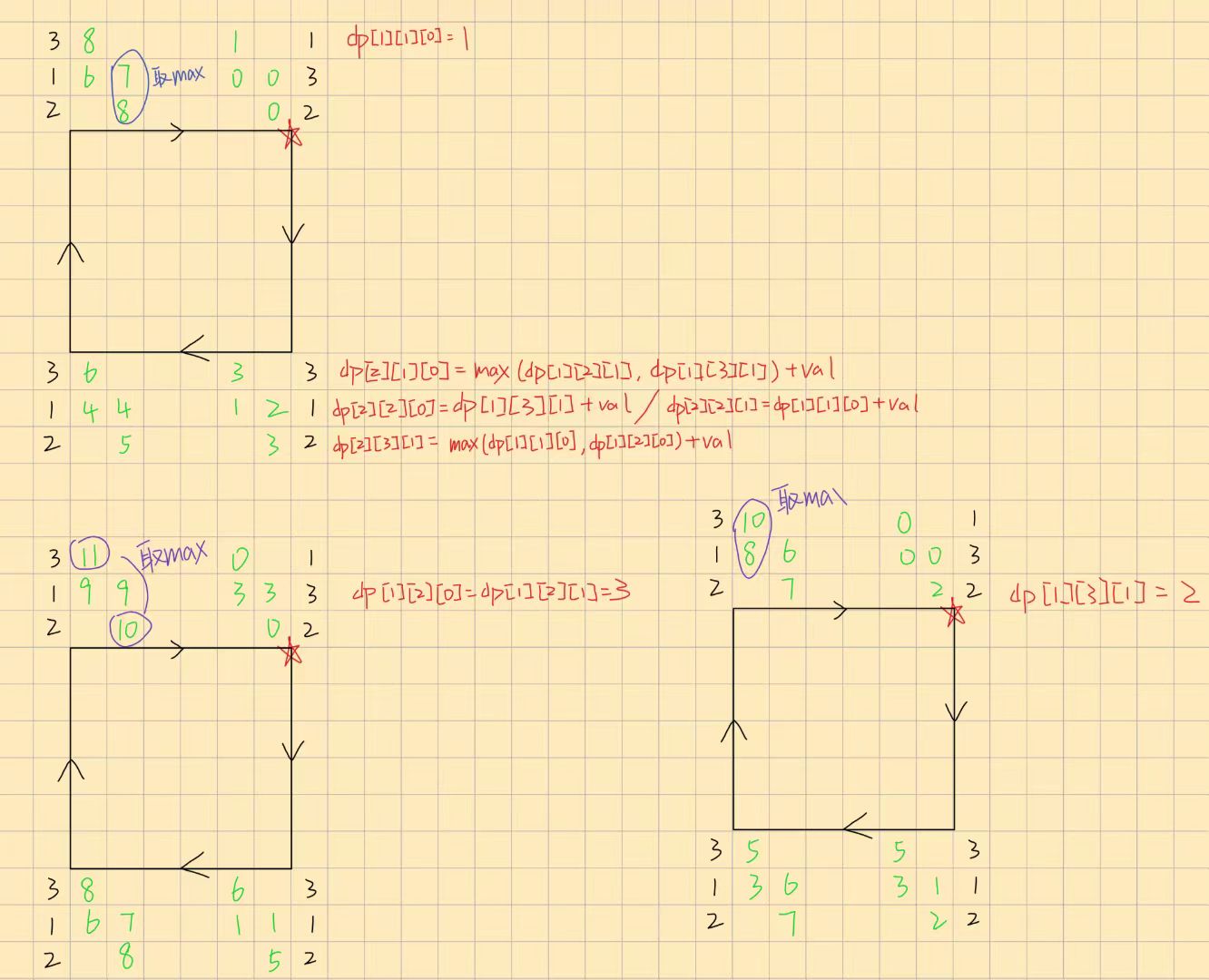

为了判断位置 i 的种植是否合法,不仅需要知道位置 i-1 的高度,还需要知道 i-1 相对于 i-2 的趋势,这样才能决定 i 的合法走向。因此,一个三维状态是必要的:dp[i][j][k]。

i:表示正在考虑第i棵树。j:表示第i棵树的高度。我们用1, 2, 3分别代表高度10, 20, 30。k:表示第i棵树的形态。k=0:第i棵树是 波谷,即H[i-1] > H[i],从i-1到i是 下降 趋势。k=1:第i棵树是 波峰,即H[i-1] < H[i],从i-1到i是 上升 趋势。

dp[i][j][k] 的值,就代表满足以上定义时的最大观赏价值。

算法设计及实现

V1.0 线性DP的初步尝试 (70分)

设计

最初的方案完全忽略了 环形 约束,将花园视为一个从 1 到 n 的 线性序列。基于上述 dp[i][j][k] 状态,可以推导出所有合法的状态转移方程。

状态转移方程详解:

目标状态:

dp[i][1][0](高度10, 波谷/下降)- 逻辑: 要下降到高度

10,前一个位置i-1的高度必须是20或30。同时,为了形成波谷,前一个位置i-1必须是波峰(上升趋势,k=1)。 - 方程:

dp[i][1][0] = max(dp[i-1][2][1], dp[i-1][3][1]) + pos[i].ten

- 逻辑: 要下降到高度

目标状态:

dp[i][2][0](高度20, 波谷/下降)- 逻辑: 要下降到高度

20,前一个位置i-1的高度必须是30。前一个位置i-1必须是波峰(上升趋势,k=1)。 - 方程:

dp[i][2][0] = dp[i-1][3][1] + pos[i].twenty

- 逻辑: 要下降到高度

目标状态:

dp[i][2][1](高度20, 波峰/上升)- 逻辑: 要上升到高度

20,前一个位置i-1的高度必须是10。前一个位置i-1必须是波谷(下降趋势,k=0)。 - 方程:

dp[i][2][1] = dp[i-1][1][0] + pos[i].twenty

- 逻辑: 要上升到高度

目标状态:

dp[i][3][1](高度30, 波峰/上升)- 逻辑: 要上升到高度

30,前一个位置i-1的高度可以是10或20。前一个位置i-1必须是波谷(下降趋势,k=0)。 - 方程:

dp[i][3][1] = max(dp[i-1][1][0], dp[i-1][2][0]) + pos[i].thirty

- 逻辑: 要上升到高度

不可达状态:

dp[i][1][1](上升到最低点) 和dp[i][3][0](下降到最高点) 是不可能出现的。这些状态的值应保持为极小值,不参与计算。

实现

该方案的实现直接从 i=1 循环到 n,并在最后取 dp[n] 所有合法状态的最大值作为结果。

点击展开/折叠 V1.0 70分代码

1 |

|

错误分析

- 问题根源:

该方案计算出的结果是 线性排列 下的最优解。但题目要求的是 环形排列。线性最优解的第n个位置和第1个位置的状态,很可能不满足高低交错的约束,因此该解对于环形问题是 非法的。

V2.0 “打补丁”的错误修正 (90分)

设计

在提交V1.0后,我意识到了环形约束的问题。此时产生了一个错误的修正思路:先算出线性最优,再检查它是否满足环形约束。

这个思路最初的实现是一个复杂且繁琐的 while 循环:

点击展开/折叠 while“补丁”

1 | ans.push_back(dp[n][1][0]); |

这个复杂的 while 最终被我精简为两个 if 语句:

1 | if (pos[1].twenty > pos[1].ten) { |

if 虽比 while 精简了很多,其内在的错误逻辑是相同的。这个 “补丁” 的意图是,从线性DP算出的几个最优候选解中,通过一套逻辑来 推断 并 验证 起点是否合法。

其验证逻辑如下:

无约束情况:如果线性最优解的终点是

dp[n][1][0](H=10, 下降) 或dp[n][3][1](H=30, 上升),则直接接受。- 推断: 如果

H[n]=10,则环要求H[1] > 10,即H[1]可以是20或30。因为有两个选择,代码便假设总能找到一个合法的起点,无需干预。H[n]=30同理。

- 推断: 如果

约束情况 1: 当考虑终点为

dp[n][2][1](H=20, 上升) 的路径时。- 推断: 这个终点状态意味着

H[n-1]=10。为了构成环,H[1]必须小于H[n]=20,所以H[1]必须是10。 - 验证: 此时,代码进行一次 贪心 检查:

if (pos[1].twenty > pos[1].ten)。这个判断的逻辑是:“如果在起点上,种20的观赏价值比种10要高,那么一个真正最优的路径,当初在起点时就 不可能 选择种10”。基于这个贪心假设,如果条件成立,就认为这条要求起点为10的路径不可能是最优解,于是通过dp[n][2][1] = 0将其作废。

- 推断: 这个终点状态意味着

约束情况 2: 当考虑终点为

dp[n][2][0](H=20, 下降) 的路径时。- 推断: 这个终点状态意味着

H[n-1]=30。为了构成环,H[1]必须大于H[n]=20,所以H[1]必须是30。 - 验证: 类似地,代码进行贪心检查

if (pos[1].twenty > pos[1].thirty)。如果种20的价值更高,就认为这条要求起点为30的路径不可能是最优解,将其作废。

- 推断: 这个终点状态意味着

实现

点击展开/折叠 V2.0 代码 (90分)

1 |

|

错误分析

根本性缺陷:

此方案的失败,并非因为if语句这个 补丁 本身不够精巧。恰恰相反,它很好地浓缩了前一版while循环的意图,是一个逻辑上很优质的补丁。真正的错误出在算法的 根本设计 上。这种 事后补救 的方法,就相当于把一条通往错误方向的道路修得非常漂亮,但道路再好,也无法到达正确的终点。

其核心谬误在于,它错误地假设了 环形最优解一定包含在线性最优解之中。而事实上,真正的环形最优解,其线性部分可能根本不是最优的。代码只检查了少数几个 线性最优 的候选者,而真正的答案可能在第一次DP时,就因为在线性排列上得分不够高而被直接淘汰,永远没有机会被最后的

if语句检查。这是一种典型的 局部最优陷阱。

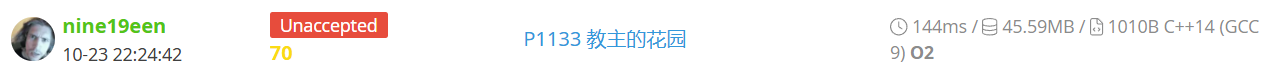

V3.0 “破环成链”的正确解法 (AC)

设计

正确的做法是放弃 事后补救,采用处理环形问题的 标准范式——破环成链。

其核心思想是,将一个复杂的环形问题,分解为几个独立的、带有明确起始和结束约束 的线性问题。

具体方案是,通过一个外层循环,强制指定 第 1 棵树 的高度(分三种情况: H=10 , H=20 , H=30 )。对每种情况独立进行一次从2到n的线性DP,并在最后根据固定的起点,对终点 dp[n] 的状态进行合法性筛选。

可行性分析

- 时间复杂度: 每次DP的计算量是

O(n)。总共进行3次独立的DP,所以总时间复杂度依然是O(n)。 - 空间复杂度:

O(n)。 - 结论: 方案高效可行。

实现

点击展开/折叠 V3.0 AC代码

1 |

|

实现细节剖析

该方案的精髓在于,将环形约束从一个 事后检查 的难题,转化为了一个 顶层设计 的分类讨论。在固定了起点后,最后结算时对终点的筛选逻辑如下:若起点

H[1]=10(波谷):- 为构成环,终点

H[n]必须是波峰,且H[n] > H[1]。 - 合法终点状态:

dp[n][2][1](H=20, 上升) 和dp[n][3][1](H=30, 上升)。 - 候选答案:

max(dp[n][2][1], dp[n][3][1])

- 为构成环,终点

若起点

H[1]=20(波峰或波谷):- 为构成环,若

H[n]是波峰,则H[n] > H[1];若H[n]是波谷,则H[n] < H[1]。 - 合法终点状态:

dp[n][3][1](H=30, 上升) 和dp[n][1][0](H=10, 下降)。 - 候选答案:

max(dp[n][3][1], dp[n][1][0])

- 为构成环,若

若起点

H[1]=30(波峰):- 为构成环,终点

H[n]必须是波谷,且H[n] < H[1]。 - 合法终点状态:

dp[n][1][0](H=10, 下降) 和dp[n][2][0](H=20, 下降)。 - 候选答案:

max(dp[n][1][0], dp[n][2][0])

- 为构成环,终点

最终答案就是这三个候选答案中的最大值。这种精确的筛选保证了最终解的合法性。

总结

- 问题建模是关键:正确识别并处理 环形 这一核心模型,是解决本题的钥匙。直接套用线性模型会导致从根本上偏离题意。

- 警惕“打补丁”式的修正:当发现算法有漏洞时,复杂的 事后检查 逻辑往往是错误或不完备的。正确的做法是回到设计的起点,思考如何将约束从一开始就融入算法模型。

- 掌握标准范式:破环成链 是解决几乎所有环形DP、环形数组问题的通用且强大的思想,必须熟练掌握。